한국 사람들은 음주도 즐기며, 흥이 많다. 이건 분명 우리민족이 품어온 특별한 DNA의 영향이 아닐까 한다.

각종 방송프로그램에서도 음악방송은 셀 수 없이 많다.

K-POP 은 물론 방송 경연대회는 다양한 방식으로 국민들의 관심을 모은다.

보이스퀸, 보이스트롯 등 트롯경연대회, 내일은 국민가수, 싱어게인, 나는 가수다, 지자체에서 펼쳐지는 노래경연..등.

전국노래자랑은 그 역사가 남다를 정도다.

삼국지 위서 동이전(東夷傳)에는 "음주가무를 좋아하고 일상생활에서 노래를 즐겼다."라고 했다. 고대사회부터 이어졌던 이런 특성이 조선시대를 거치면서 전문화 직업화가 된 것이다.

가곡, 시조, 가사 등을 노래로 부르는 조선시대의 전업가수... 그들은 가객(歌客)이다. 주로 남자를 지칭한다.

기녀도 노래를 불렀지만 기녀는 노래 이외에도 하는 일이 많았으므로 전업가수로 보기는 어렵다. 조선시대 사대부들은 개인 소유의 가비(歌婢)나 가동(歌童)을 두고 노래를 즐기기도 했다. 이들은 신분이 낮고 경제적으로도 사대부에게 예속된 존재였으므로 독자적인 활동이 불가능했지만, 직업적인 가객 17세기 이후에 출현한 것으로 알려져 있고, 18세기 전후에 전성기를 맞이했다.

오늘날 가수가 연예인으로 큰 인기를 누리며, 많은 이들이 열광하는 현 풍속도와 다를 바 없다.

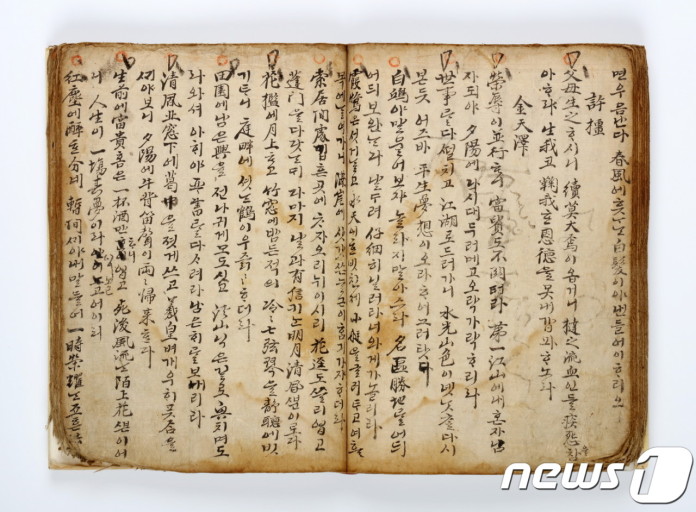

김천택의 시조집 [청구영언]에는 당시 가객으로 명성이 높았던 여항육인이 등장하는데, 장현, 주의정, 김삼현, 김성기, 김유기, 김천택이 그들이다. [해동가요]에는 '고금 창가 제씨' 56명의 명단이 있다. 즉 이들은 조선시대 전문 가객의 명단이다.

1876년 박효관과 안민영이 편찬한 [가곡원류]에는 편시조 명창과 판소리 명창을 비롯한 40여 명의 기녀를 소개했다. [가곡원류]는 [청구영언] [해동가요]와 함께 3대 시조집으로 일컬어진다.

성대중이 지은 [해총]에는 서울의 3대 가객 중 한사람이었던 유송년의 이야기가 실려 있다. 한량으로 지내면서 노래가 좋아서 막대한 재산을 탕진했는데, 주로 평안북도 선천지역에서 활동하던 유명한 가객 계함장을 데리고 평안도 일대를 유람했다. 그 과정에서 유송년의 노래 실력이 크게 좋아져 스스로 무적이라 자부했고 주변에서도 그의 노래를 흠모했다.

한편 송실솔은 영조(1724-1776)때 서울에 사는 가객이었는데, [실솔곡]이라는 노래를 잘 불러서 '실솔'이라는 별명이 붙었다. 폭포아래나 북악산꼭대기를 찾아다니며 노래 솜씨를 갈고닦은 그는 득음의 경지에 이르렀다. 왕실 후손이자 외교관이며 갑부로 음악에 조예가 깊었던 서평군 이요가 송실솔의 노래에 흥미를 보였다. 음악을 담당하는 노비만 10여명을 양성하고 가무에 뛰어난 여성만 첩으로 삼은 서평군을 감동시켰다는 것은 송실솔의 노래가 보통이 아니었다는 사실을 보여준다.

가객의 노래는 신분이 높고 부유한 사람만 향유할 수 있었기 때문에 공연료 역시 높았을 것으로 생각되지만 이에 대한 자세한 기록은 없다. 18세기 한양의 대표적인 버스커 손 씨의 사례에서 생계형 가수의 수입을 추정할 뿐이다. 손씨는 우조와 계면조를 비롯한 스물네 가지 노래에 모두 능통했다. 그의 노래가 절정에 이르면 감상하던 사람들이 던지는 엽전이 비처럼 쏟아졌는데, 열냥 정도가 모이면 곧 일어나 떠나곤 했다. 쌀 한가마니가 두석 냥이었던 시절이었으니 버스킹으로 올린 열 냥의 수입은 적은 액수가 아니었다. 부잣집과 왕실 행사의 공연료 역시 상당한 수준이었을 것으로 추정된다.

조선시대 가객의 노래는 부가가치가 높은 문화상품이 아니었을까?

현재도 음악은 엄청한 부가가치를 창출하는 문화콘텐츠산업 이다.

가수들의 장르도 다양하고, 기획사를 중심으로 가수를 양성하는 과정이 눈에 띄게 변화 발전하고 있는 것은 흥과 멋을 향유할 줄 알았던 한국인들의 정서가 바탕이 되지 않았을까?